桜の季節、そして新緑がまぶしく感じられるころになると

着物好きにとって気になるのが「衣替え」です。特に、茶道を

嗜む方や着物を楽しむ方にとって、単衣(ひとえ)の着物を

いつから着るか、どんなものを選べばよいかは大切なポイント

になります。

茶会や趣味の集まりが増えるこれからの季節にぴったりの単衣の

着物と帯の組み合わせをご紹介しながら、軽やかな装いで春から

初夏へと向かう心地よさを楽しむ方法をご提案します。

【単衣の着物とは?】

(5月・6月・9月に活躍する一枚仕立ての着物)

単衣(ひとえ)とは、裏地をつけずに一枚仕立てで仕立てられた

着物のことを指します。一般的には6月と9月に着るものとされて

いますが、最近では気温に応じて5月や10月にも単衣を着る方が

増えています。

春爛漫の4月にはまだ袷(あわせ)の着物を着ることが多いですが、

日中の気温が20度を超える日も出てくるため、動きやすさや快適さ

を考えると5月からの単衣デビューはとてもおすすめです。

特に、茶道をされる方は、お点前(てまえ)をする際の動きやすさ

や、着物の軽やかさを意識すると、単衣の魅力がより実感できます。

【お茶席や趣味の会におすすめ】単衣着物の選び方とコーディネート

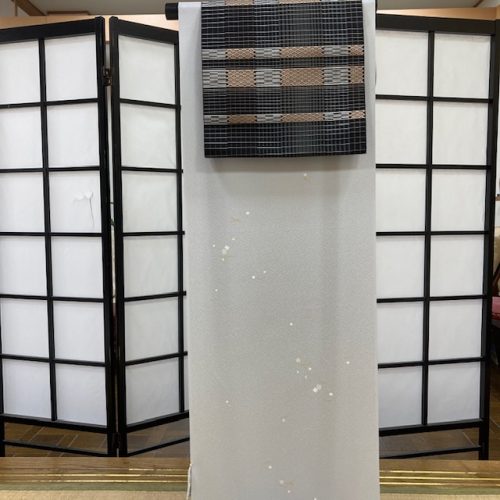

★小紋の単衣で気軽なお茶会に

春の茶席や趣味の集まりには、小紋の単衣がぴったりです。例えば、

流水や草花の模様が入ったものを選ぶと、季節感を演出しながらも

気軽な雰囲気を楽しめます。

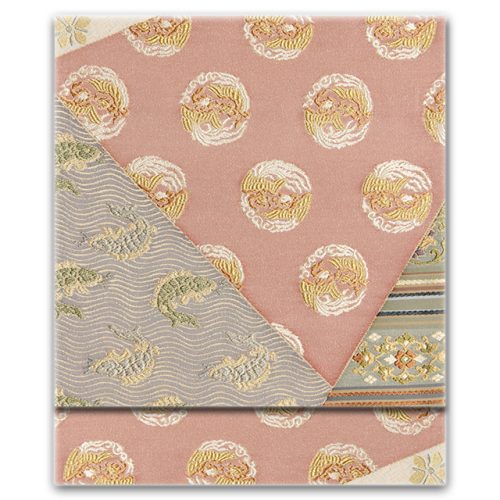

帯は名古屋帯を合わせると、きちんと感がありつつも堅苦しすぎません。

たとえば、博多織の名古屋帯なら、しっかりとした締め心地で動きやすく、

お点前の際にも安心です。

春らしいお色です。

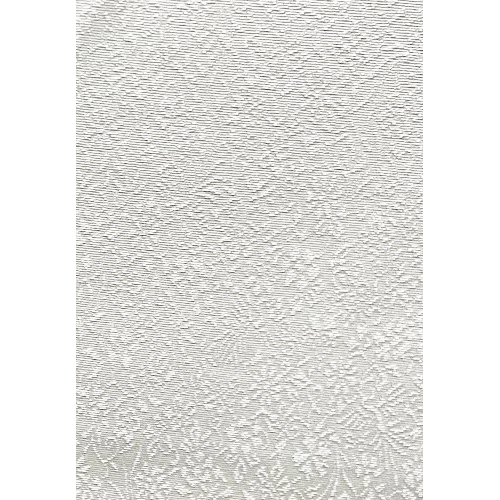

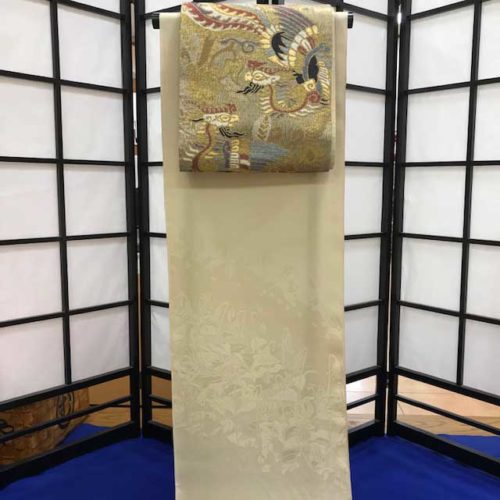

正絹小紋[紋意匠に飛び柄桐竹鳳凰紋・寿光織]

こちらのとび柄小紋は、高級織物で知られる寿光織の紋意匠生地を使用

しています。細やかな地紋が上品な光沢を生み出し、落ち着いた美しさを

引き立てます。

お茶席向きの柄でありながら、色使いを抑えた上品な仕上がりなので、普段

のおしゃれ着としても活躍。帯合わせ次第でフォーマルにもカジュアルにも

楽しめる一枚です。

暖色系の優しい色合いが、顔まわりを明るく見せ、着る方を若々しく魅せる

効果も。お茶席はもちろん、お稽古、観劇、食事会などのお出かけにもおす

すめです。

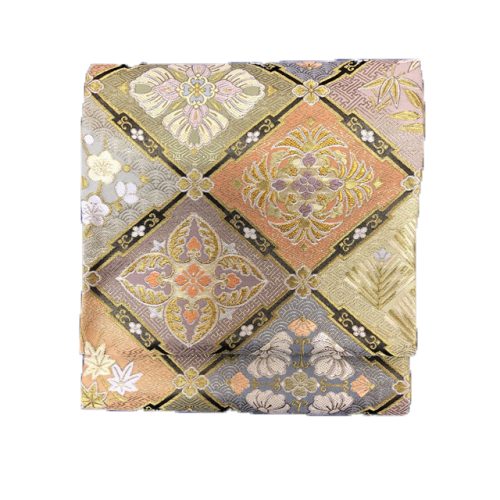

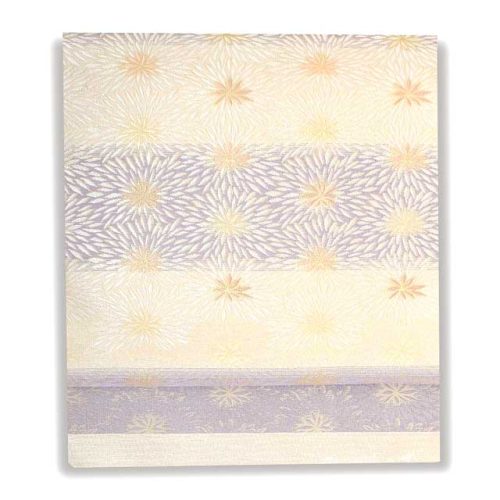

合わせる帯

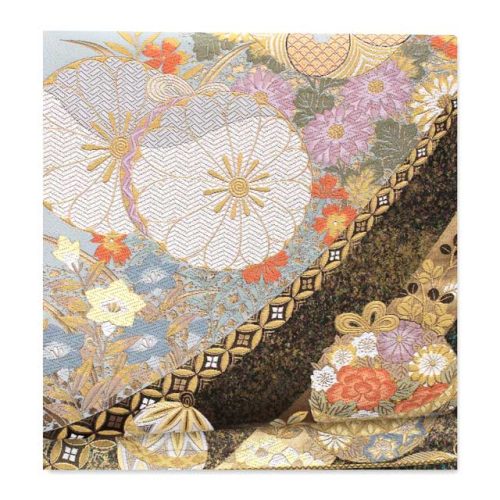

九寸名古屋帯(正絹)【小森織物謹製】「有職段文に菊づくし 六通」

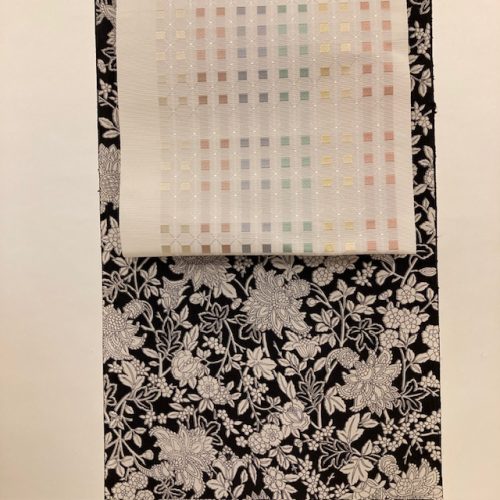

【紬の単衣で趣味の集まりに】

茶道のお稽古や、着物好きの集まりには、軽やかな紬の単衣もおすすめです。

結城紬や大島紬など、織りの風合いを楽しめる単衣なら、シンプルな帯と合

わせるだけで洗練された雰囲気になります。

帯は八寸の名古屋帯や、木綿の帯を合わせると、抜け感が出ておしゃれにな

ります。

正絹紬【板場友禅】|上品で華やかな社交着におすすめの着物

黒地に白抜きの四季花模様|後染めの粋な紬着物

紬は、着る人の個性を表現できるお洒落な普段着。蚕の繭から引き出した糸に

撚りをかけて織るのが特徴で、先染めと後染めの技法があります。こちらは、

後染めによって黒地に四季折々の花柄(唐華)を白抜きで型染めした、手間の

かかった逸品です。

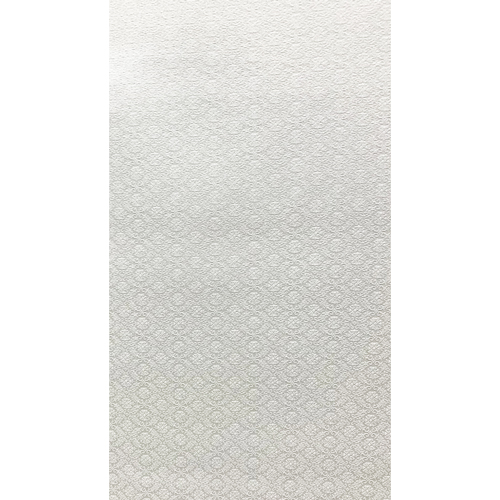

【色無地の単衣でフォーマルな茶会に】

お茶会や茶事では、格を意識した装いが求められることも。そんなときは、

色無地の単衣が重宝します。

帯には、上品な袋帯を合わせることで、格調高い印象に仕上がります。白や

銀糸の入った袋帯を選べば、淡い色の単衣との相性も抜群です。

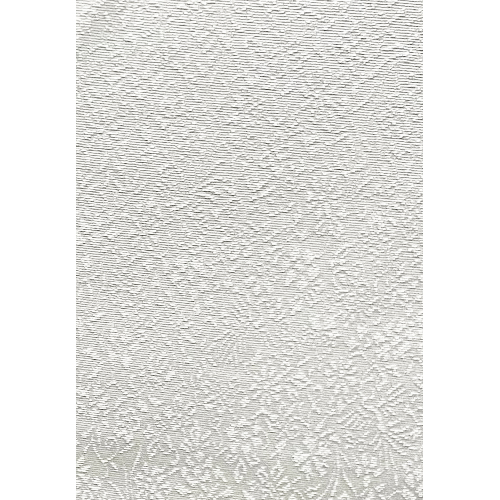

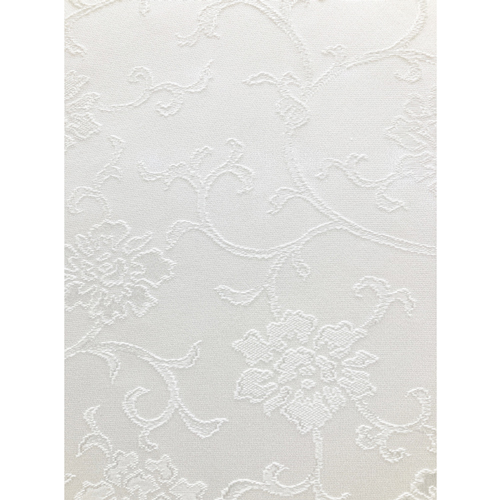

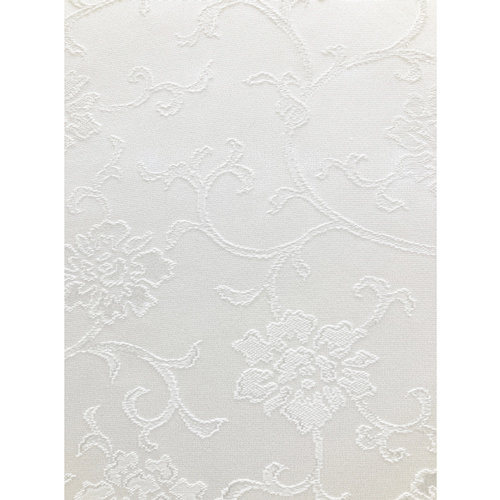

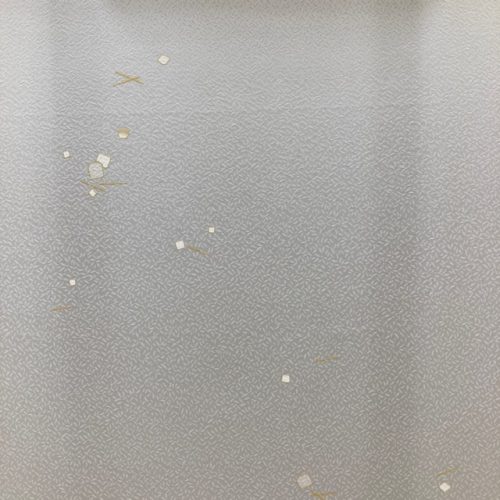

こちらは白生地です。お好きなお色に染めて紋付の色無地をお仕立ていたします。

[小葵文様]

[菱取桐竹鳳凰文様]

[花更紗文様]

お好きなお色に染めて格式の高い帯を締められたらどのようなお席でも

大丈夫です。

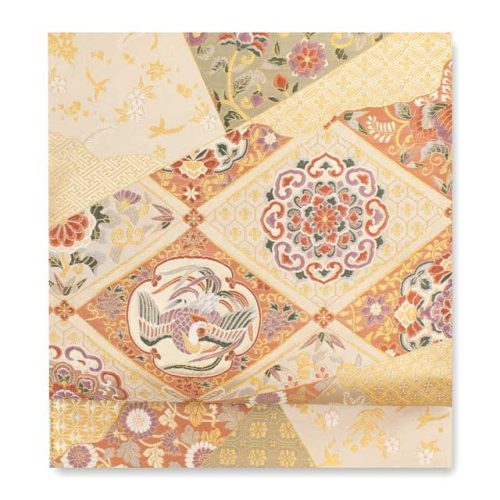

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「白眉・吉祥文様尽くし」

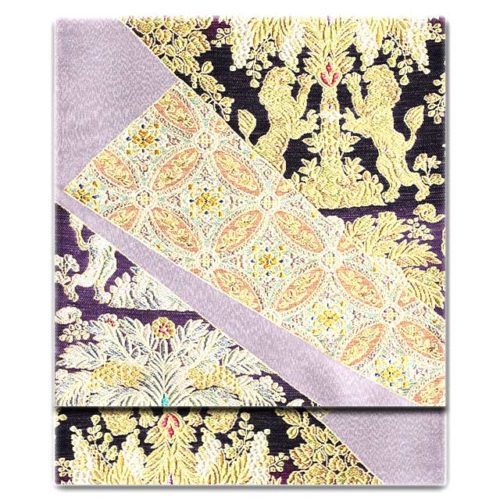

特選西陣織袋帯【西陣まいづる謹製】「裂取花樹獅子文」

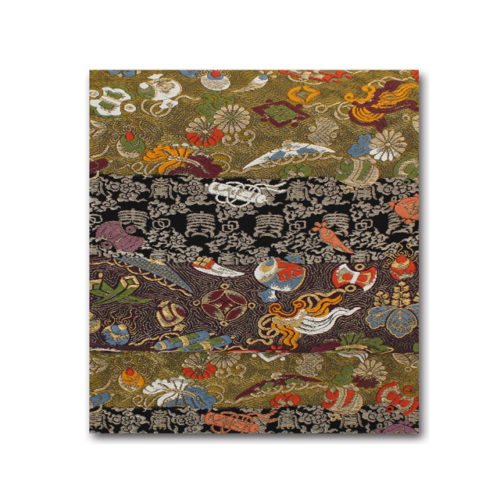

特選西陣織袋帯【山城機業店謹製】「寿宝尽くし段文」

6月の単衣のお着物でしたら

西陣織袋帯【大光織物謹製】「唐華と幾何学文様・スリーシーズン」

こちらは、スリーシーズン用の帯ですので6月の単衣にも十分締められます。

【まとめ】単衣の着物で春夏の茶会やお稽古を楽しみましょう

「春爛漫 特別ご奉仕」として、これからの季節にぴったりの単衣の着物や帯を手に入れてみませんか?

茶会や趣味の会での装いを考えると、単衣の着物は実用的でありながら、季節感をしっかり楽しめる素敵な選択肢です。

ぜひ、お気に入りの単衣の着物と帯を見つけて、春から初夏へと続く着物ライフを楽しんでください。