本日は、染め替えのお客様のお宅に訪問させて頂きました。

派手になった色無地(ピンク系)のお色を変えたいとのことでした。

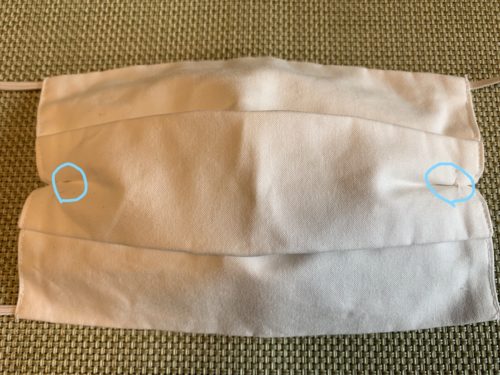

ご年配の方がゆえ最善の注意を払ってお伺いさせていただきました。

(マスクと除菌スプレー)

ピンク色の観世流水の地紋の着物と薄墨桜色付け下げ地紋の無地二枚

でした。

ピンクの観世流水地紋の無地は通し染めをすると縮みが強いため染めた後

元の寸法にならない可能性があるため洗いトキ羽縫いして漂白して何色にでも

染められるようにすることに決まりました。

もう一つの無地は通し染めをしても大丈夫ということでしたので解かずに

そのまま通し染めをすることに決まりました。

但し、染めた後浮き出るシミは直しが必要ですのでプラスしみ抜き代となります。

そのようにご説明をするためにお伺いさせて頂いたのですが、殆ど世間話。

お茶とお菓子まで頂き有り難かったです。

(簡易的とはいえ教授の資格をお持ちの方にお茶を点てて頂いたのですから)

お茶碗は、メダカの柄で涼し気でした。

先生は、「ちゃんとお茶をこしたのに点ちが悪いわね」とおっしゃってい

ましたが、おいしく頂かせて頂きました。それも二服も(#^.^#)

染め替えのお話から脱線しましたが、利休色にお決め頂きました。

上に書いた「通し染め」についてお話してみたいと思います。

【通し染め】の特徴

・着物の仕立てあがった状態のままで、染加工を行うことを言います。

こちらは、加工期間が短縮できます。

・お仕立て替えの費用(お仕立て代)がかかりませんので従来の染価からすると

非常に安価で染め替えができます。

・湯洗効果がありますので、薄汚れ等もある程度落ちるため、さっぱりとした

手触りに仕上がります。

・胴裏の黄ジミも染めることにより目立ちにくくなります。

・ガード加工がかかっていてもそのまま染められます。

(その場合ガード加工の効力は若干減退します)

◆注意点◆

・柄にも均一に染まりますので柄部分の色の調整はできません。

・化繊は染めることができません(縫い糸も同じ)

・お着物の素材によっては、染めたのち生地の若干のちぢみが出ることも

ございます。

・元ジミは、大体、薄くなりますが、一部見えなかったシミが染めることに

より浮き出てくる場合もあります。(スレ、汗ジミ、タンパクジミ、地直し跡)

この場合、先にお見積りを出してもらった方が宜しいかと思います。

・古い金彩物、刺繍物、空絞り物など一部の着物で加工ができないことも

ございます。

・元の寸法に仕上げますが、裏地の素材によっては表生地と裏生地との副いに

違いが出ることもあります。

・縫い糸の劣化によりホツレを引き起こす場合もございます。

・既に染色してある上から染めますので、100%指定色には染め上がりません。

色々なことを含め指定色の70%~80%程度とお考え下さい。

等々と、一長一短ございます。

参考にして下さいませ。

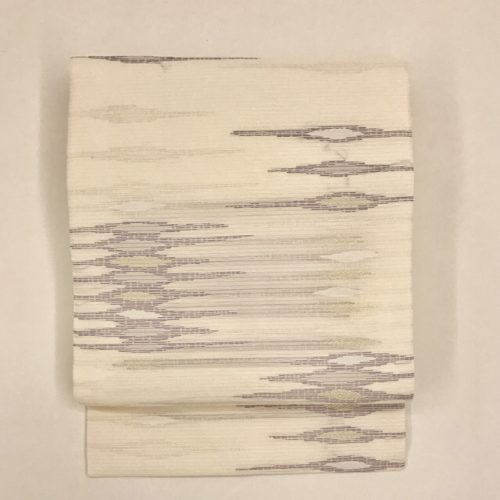

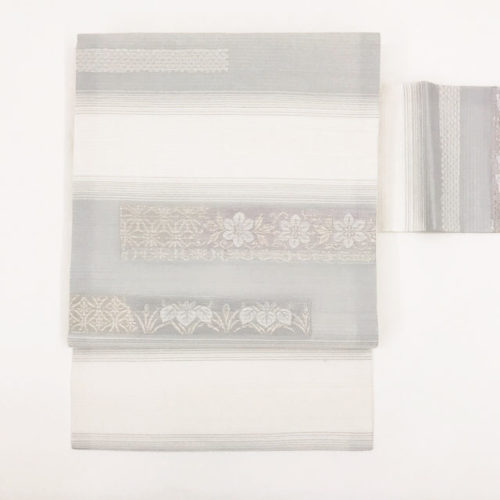

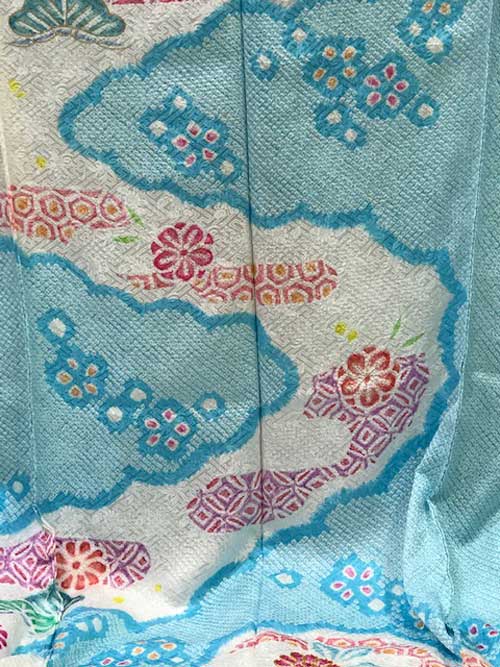

~これからのお薦め名古屋帯~

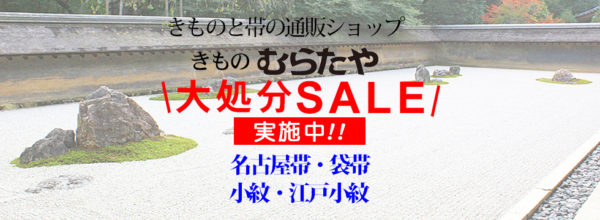

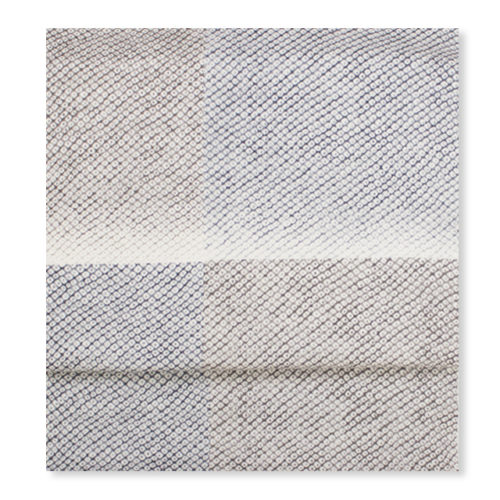

特選西陣織九寸名古屋帯【藤原織物謹製】「紹巴 ぶどう笹蔓文 六通」

光の加減で写真映りが違います。(T_T)

上は明るすぎ、下は暗すぎです。

紹巴という、しなやかな帯地に優雅なムードのあるぶどう笹蔓文で、

唐草と共に松・竹・梅・桜を感じさせるおめでたい柄を施してございます。

こちらの小紋に合わせても素敵ではないでしょうか。

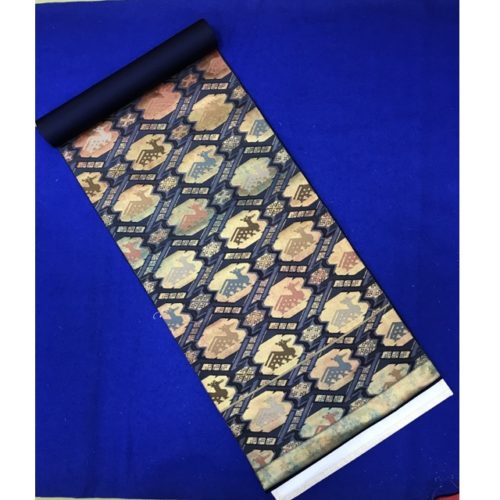

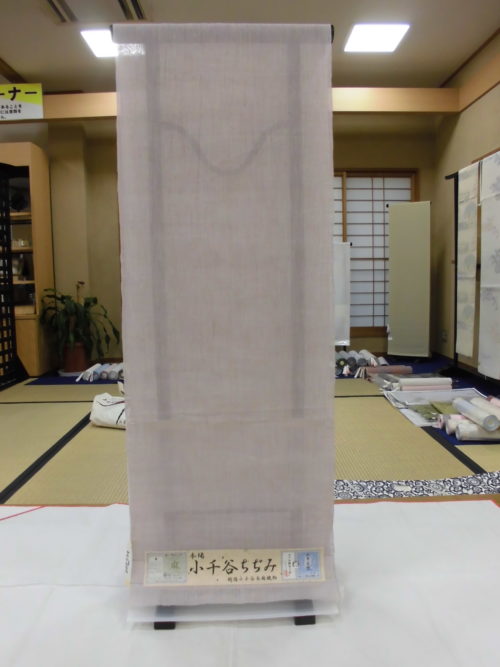

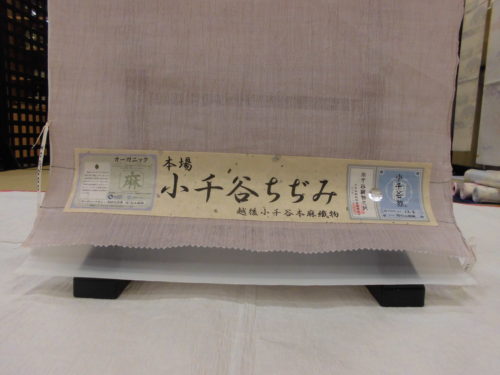

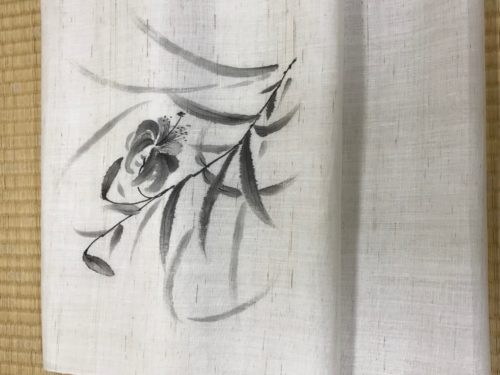

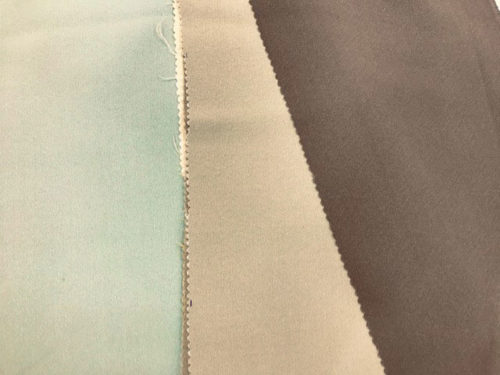

正絹小紋 京染め[紋意匠に捺染染め総柄小紋]

丹後ちりめんを使用し、全体に柄を捺染染めで染め上げた着物です。

藤原織物の名古屋帯で合わせると全体的に締まると思います。

とび柄小紋に合わせると無地感となります。

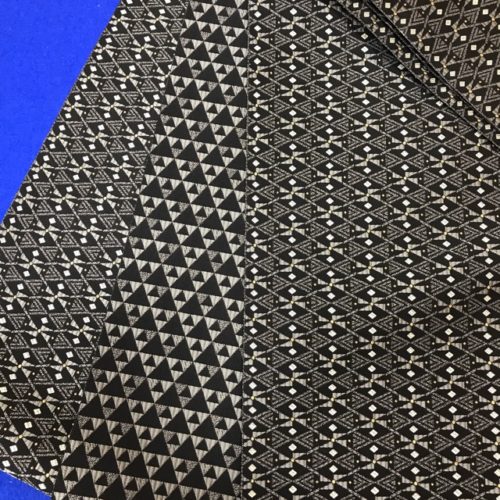

京友禅染とび柄小紋[松文様柄]

こちらの小紋に合わせても素敵です。

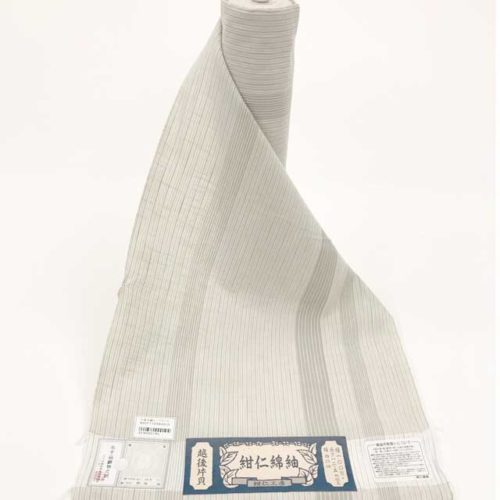

正絹小紋 京染め[唐花文・パステルグレー色]

流れるような柄付です。

モダンな地模様の上に、上品な花の柄が品良く染めてある上品な小紋です。

ブルーの藤原の名古屋帯を合わせるとメリハリもありおとなし目の小紋が

一層素敵になります。

#小紋 #名古屋帯 #とび柄小紋 #着物のSALE #きものむらたや