投稿日:

桃は、木へんに兆しを添えられています。

これは、「きざし」であり先見性を表すものです。

春に筍を掘る名人は、地表のほんの少しの節目に「兆し」を感じ

上手に見つけ出します。

桃にも凹になった節目があり、昔は桃を予兆のシンボルとして、

この木でお祓いをして、疫病を早めにみつけ退散させようとしたものです。

桃太郎の由縁はここから来ているのではないでしょうか。

桃の花の明るさが冬の暗さを追い払ってくれる。また、桃の花の香りは、

邪気を追い払ってくれると考えられていました。

日本では、桃の節句といえば「ひな祭り」です。女の子が無事に育つように

願いを込めて家族で祝う行事です。

これは、さかのぼること平安時代、当時の貴族が身体を清め健康を願った

「上巳の節句」に起源を持つといわれています。

最近では、向かって左に男雛、右に女雛が多いようです。

しかしながら、昔の内裏雛はこの逆で向かって右が男雛でした。

日本では、ひな壇の方から見て左側(向かって右側)のお席が

上座とされていたからです。

明治になって、天皇皇后両陛下が写真を撮られる時、国際習慣にに従って

向かって左のに天皇が立たれました。それから、内裏様を飾る時も天皇皇后

両陛下と同じでなければおかしいのではないかということになり、昭和初め、

東京のひな人形卸組合が男雛を向かて左にすると決めたようです。

下の写真は、私の娘の京雛です。

今年もお雛様を出しました。

「お嫁にいけない。結婚ができない。のもかわいそうかな(T_T)」なんて

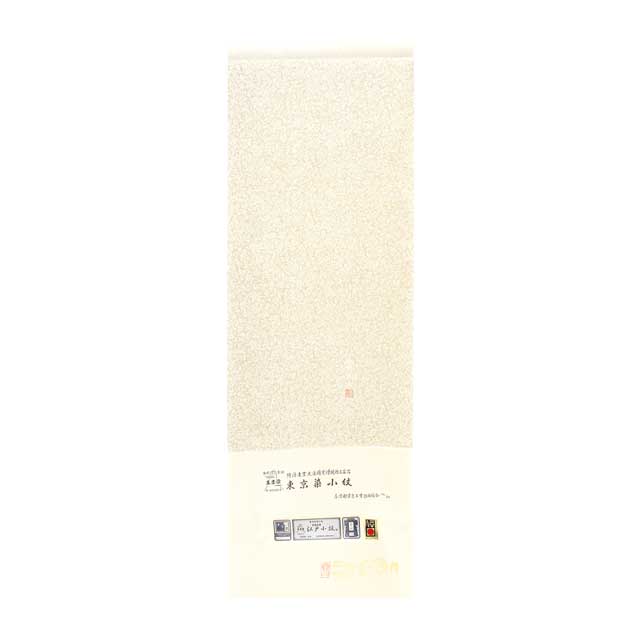

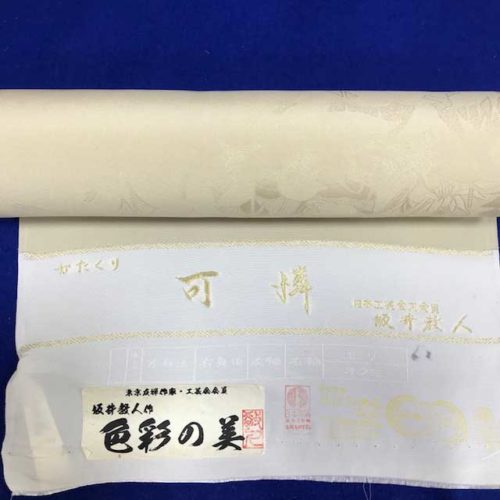

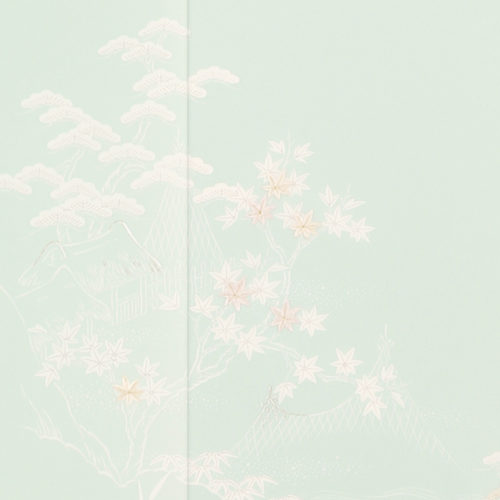

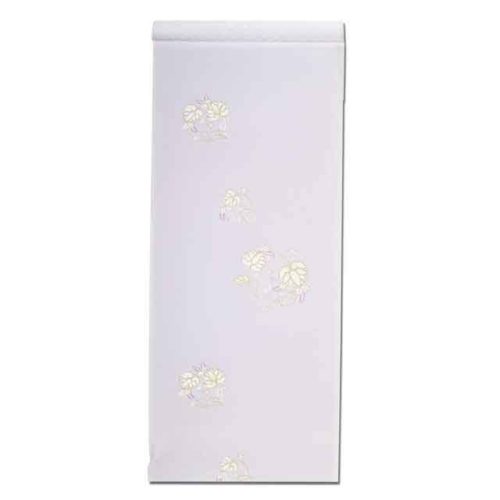

これからの時期にお薦めの訪問着のご紹介です。

高級訪問着 正絹[橘に絞り・美の花の世界]

「古事記」には、不老不死の理想郷である“常世(とこよ)の国”に自生する植物

と記されているので、橘は長寿を意味するので縁起の良い木とされているいます。

また、元気な子を授かると信じられていました。

文様化されたのは平安時代からで、「つぼみと花、果実」が同時になる植物と

されていますので文様にも花と果実が一緒に描かれています。

又、おめでたい柄である吉祥文様の多くは中国から伝わったものですが、『橘』は

日本で生まれた数少ない吉祥文様の一つです。

こちらの訪問着は、橘を文様化してございますので、通年お召いただけます。

だからこそ、この時期(桃の節句~)にいかがですか?

この時期からののお茶会などにさりげなく上品にお召しくださいませ。

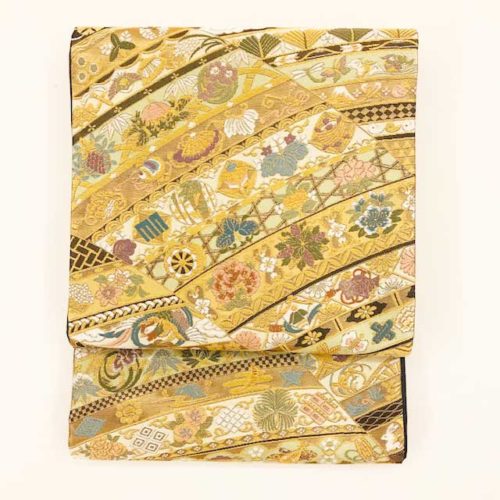

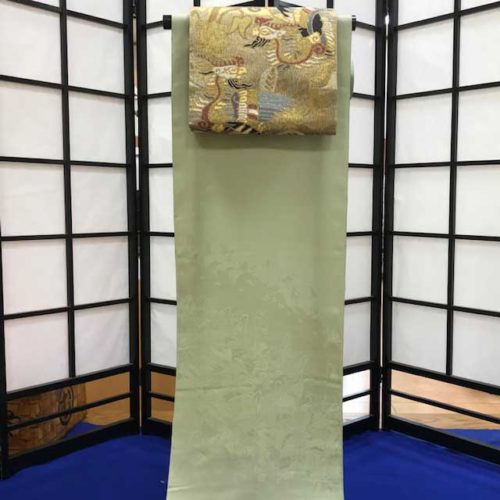

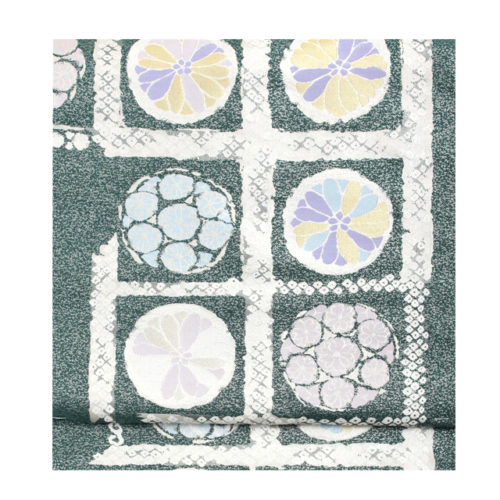

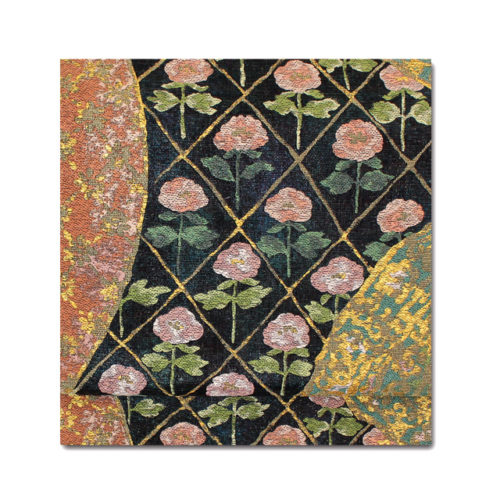

お薦めの袋帯 こちらはいかがですか

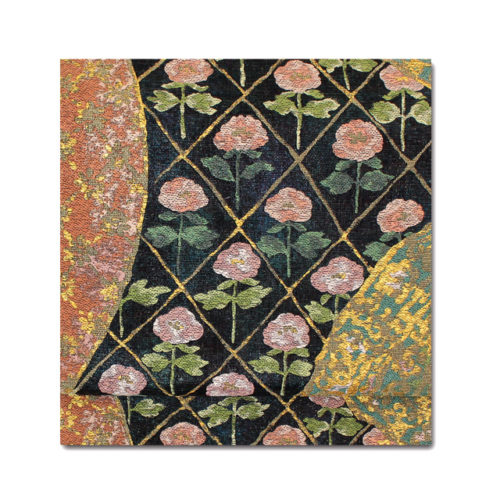

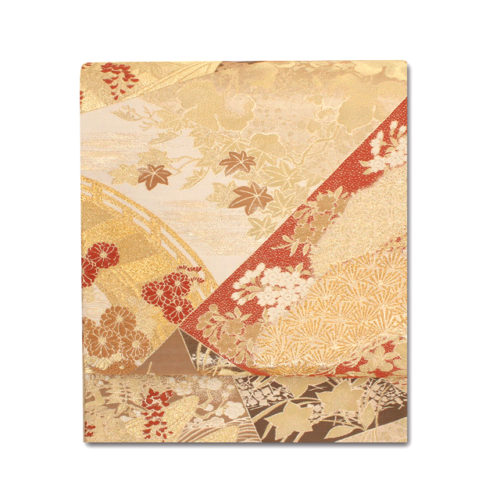

特選西陣織袋帯 奥田小由女の世界【となみ織物謹製】「綾羅織」

奥田小由女さんは、日本を代表する人形作家です。色数をおさえ

抽象的な造形や自然の共生母子の情愛をテーマに華やか且つ安ら

ぎのある作品を作り上げておられます。

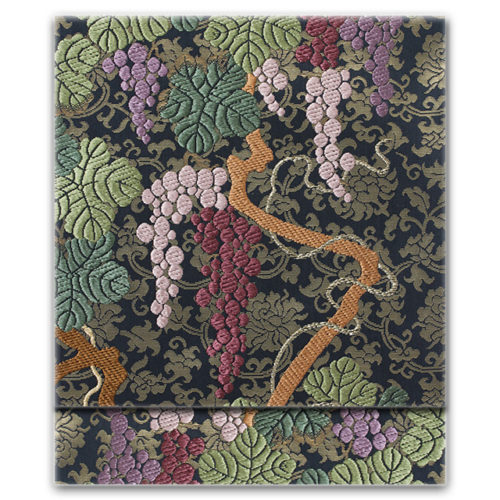

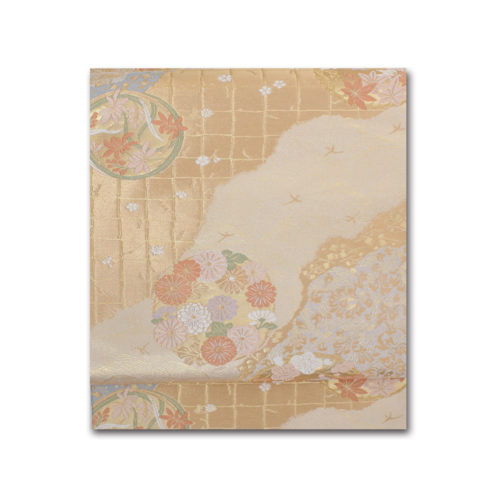

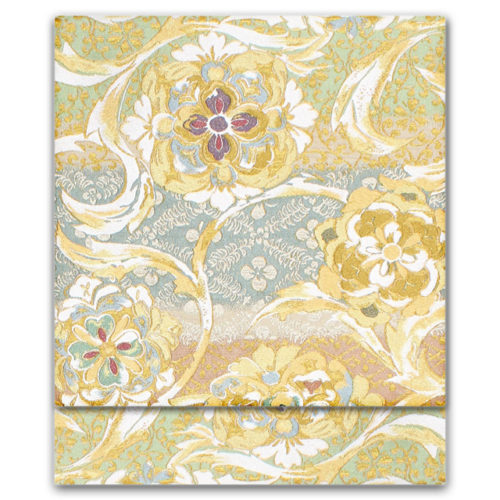

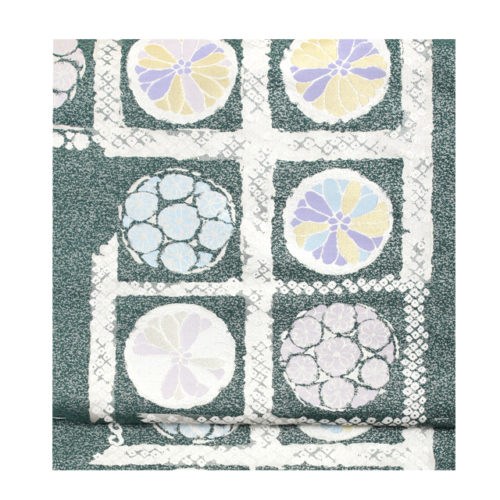

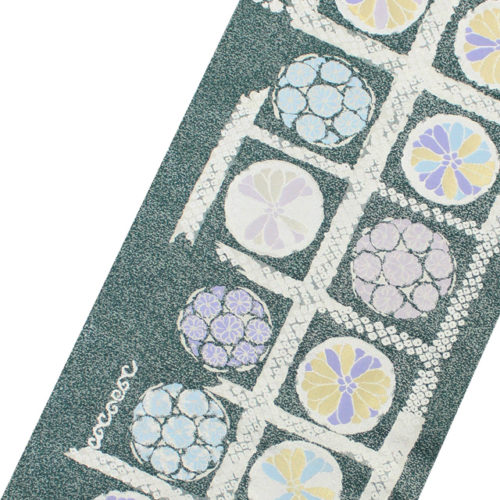

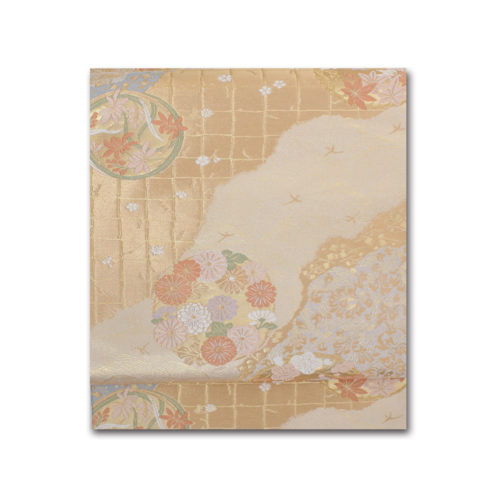

正絹西陣織袋帯【織匠小平謹製】「変り七宝菊牡丹唐草」

あまりインパクトのないお色の帯ですが、柔らかく結びやすく、上品な柄で

施されていますので、きものとのバランスは良いのではないでしょうか

お茶席などに結ばれると宜しいかと思います。

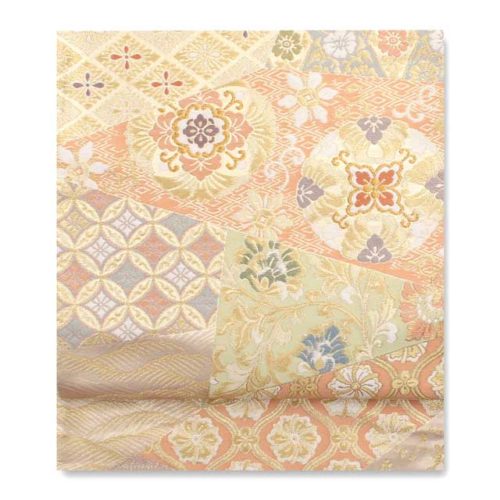

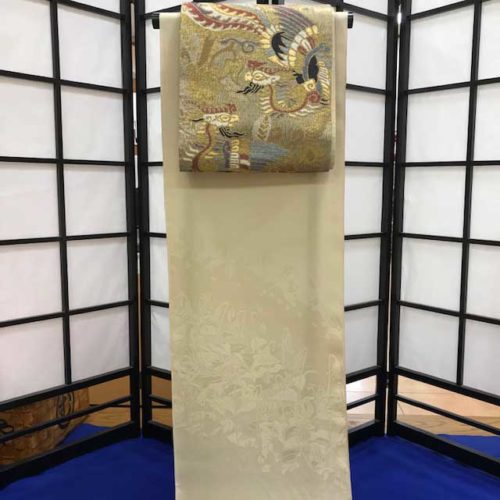

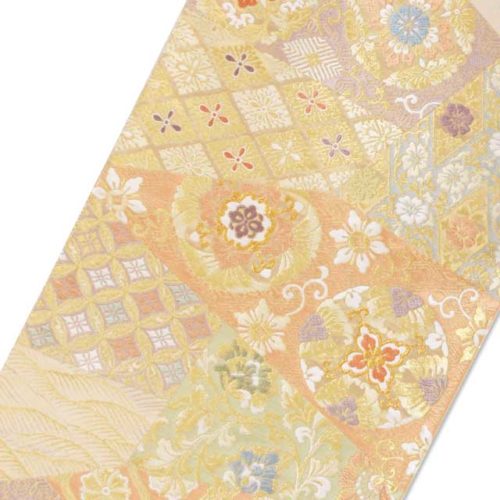

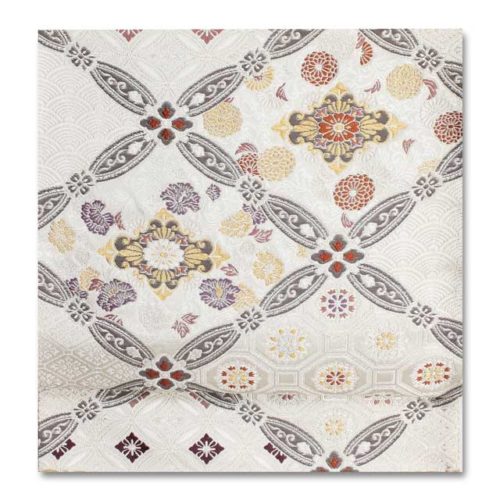

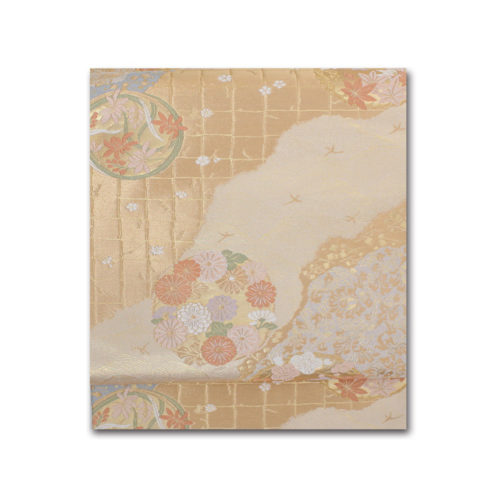

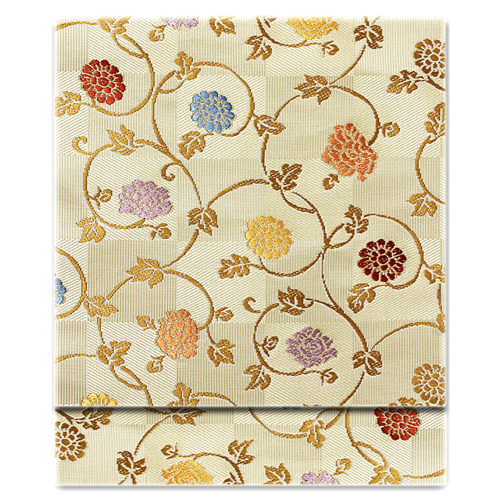

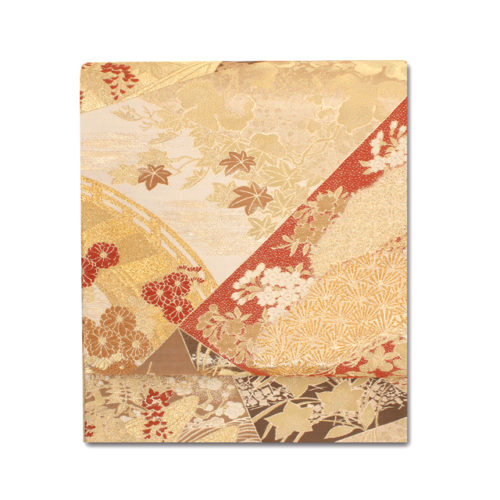

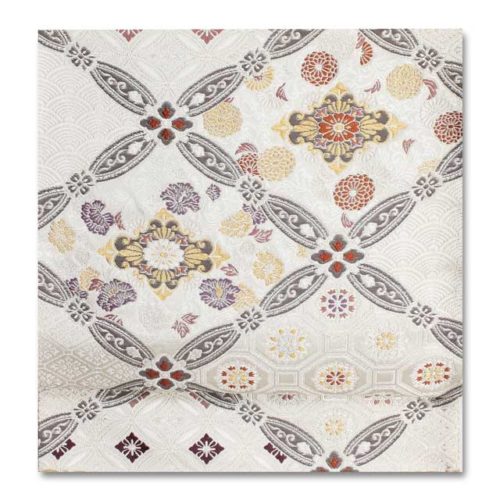

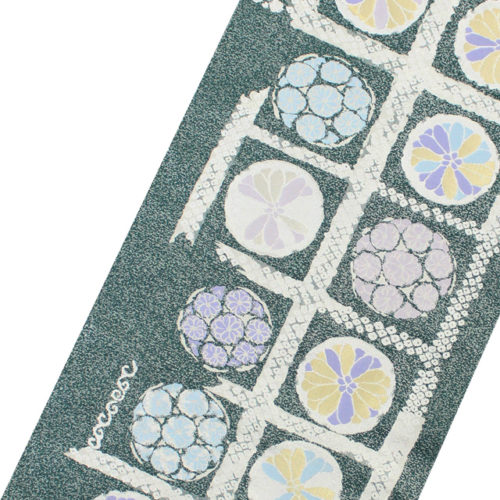

特選西陣織袋帯【服部織物謹製】

「手織・こはく錦製造織元・立浪四季花丸文様」

≪名門正統派の品格≫ 精緻な織りの品格です。その中でも意匠・色彩の

素晴しい御品です。 [服部織物謹製]こはく錦の袋帯です。

オフホワイト地に朱や草色・紫などの多色と金箔で立浪四季花丸文様が

柄付けされています。豪華で華やかな袋帯です。

春にかけてのお薦め小紋はこちらです。

京友禅染高級小紋[橘桐菊文様]

明るいお色の小紋です。「桐・橘・桜・菊などの文様化柄」ですので、

袷にも単衣にも仕立てられてご着用できます。

お薦めの名古屋帯

特選西陣織九寸名古屋帯【となみ織物謹製】「九百佐賀錦」

梅や菊を文様化したおしゃれで格のある名古屋帯です。

お色の好き嫌いの出るタイプですが、結ぶとしっくりとくるおしゃれな

名古屋帯です。こちらの帯に帯締めは赤系統(着物の柄に使われている

ようなお色の帯締め)などを合わせたら宜しいのでは。

帯揚げは、淡いグリーン系統なんかいかがですか?

雰囲気はガラッと変わりますが

こちらの名古屋帯は貴重で価値がございます。

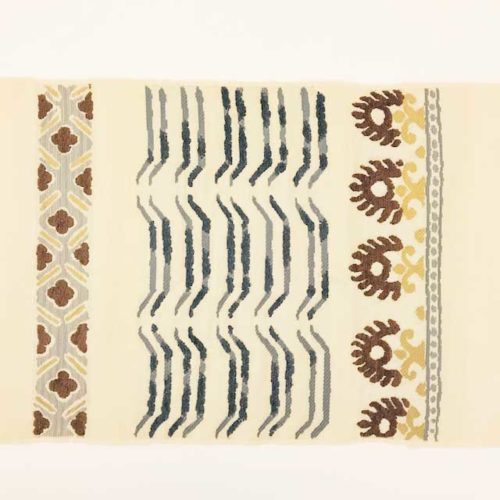

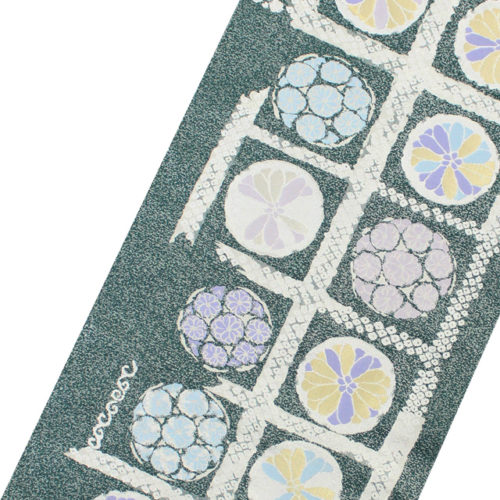

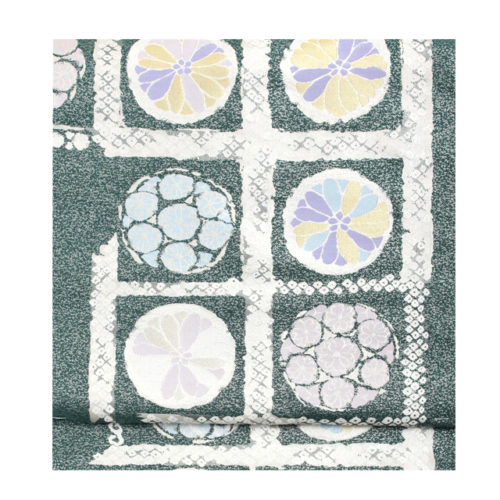

特選西陣織八寸名古屋帯【安藤謹製】「桧垣・織成なごや」

織成(しょくせい)とは綴織の一つです。古くは正倉院に伝わる「七条織成

樹皮色袈裟」という裂地から再現された格式の高い技法です。軽くてしなや

かで、綴織に準ずる格式をそなえていますので、「お茶席向きの装い」と言

って間違いないでしょう。芯を入れる必要がないため、軽くて結びやすいと

いう利点もございます。一般的な袋帯に劣らない格があります

京友禅染の小紋には少し雰囲気が違うわと感じられる方も多いかと思われ

ますが、お色と邪魔をしない柄ですので結ばれると統一感はございます。

また、こちらの帯は、紬などにも合わせるとしっくりくる帯ですので、普段に

お出かけの時にお召しになる紬などに合されると素敵です。

小物もSALEでお出ししております。

そちらもどうぞ、ご覧くださいませ。

例えば、こちらは浅草仕立ての印伝の鼻緒の草履です

絶えず小物もご紹介いたします。

これからも、何卒、宜しくお願い申し上げます